Die besten Filme über KI

Eine filmhistorische Reise

- Veröffentlicht:

- Autor: [at] Redaktion

- Kategorie: Grundlagen

Inhaltsverzeichnis

Künstliche Intelligenz ist längst kein fernes Zukunftsszenario mehr – weder in der Realität noch im Kino. Seit über hundert Jahren erzählen Filme von Maschinen, die denken, fühlen oder träumen. Mal warnen sie vor Kontrollverlust, mal hoffen sie auf Erkenntnis. Ob humanoide Roboter, körperlose Stimmen oder emotionale Systeme – Filme über künstliche Intelligenz haben sich zu einem eigenständigen Zweig des Science-Fiction-Films entwickelt, der weit über technologische Spekulation hinausreicht.

Dieser Artikel folgt der Entwicklung künstlicher Intelligenz im Film in sechs Epochen: von den expressionistischen Ursprüngen über die Ängste des Kalten Kriegs bis hin zu posthumanistischen Fragen unserer Gegenwart. Ein filmhistorischer Streifzug durch Menschheitsfantasien, Spiegelbilder und Grenzverschiebungen zwischen Mensch und Maschine.

1920er – 1940er: Menschmaschinen und die Moderne

Die filmische Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz beginnt nicht etwa mit der digitalen Revolution, sondern reicht zurück in die frühe Phase des Tonfilms – genauer: in das expressionistische Kino der Weimarer Republik. In einer Zeit tiefgreifender industrieller Umwälzungen und gesellschaftlicher Spannungen dienten technologische Wesen auf der Leinwand als Projektionsflächen sozialer Ängste und utopischer Hoffnungen.

Besonders das deutsche Kino, geprägt durch Regisseure wie Fritz Lang, setzte bereits in den 1920er Jahren Maßstäbe für die visuelle und metaphorische Darstellung künstlichen Lebens. Langs ikonischer Film "Metropolis" (1927) gilt heute als früher Meilenstein des Genres: eine dystopische Zukunftsvision, in der der Maschinenmensch Maria zum Sinnbild sozialer Umwälzungen wird. In den 1930er und 1940er Jahren wurde das Motiv künstlicher Geschöpfe seltener, tauchte aber in klassischen Horrorfilmen des US-Kinos – etwa in den Frankenstein-Adaptionen der Universal Studios – in neuer Form wieder auf.

Die künstlichen Wesen waren nun weniger politische Allegorien als moralische Mahnbilder zwischen Wissenschaft, Schöpfung und Hybris.

Metropolis (Lang, 1927)

Fritz Langs "Metropolis" ist der wohl einflussreichste Science-Fiction-Film der Stummfilmära – und ein ikonisches Beispiel für die frühe filmische Darstellung künstlicher Intelligenz. Der Maschinenmensch Maria, erschaffen vom Wissenschaftler Rotwang, ist nicht nur das erste humanoide Robotergeschöpf der Filmgeschichte, sondern auch Symbol für die Manipulation der Massen durch Technologie. Die Figur verbindet Elemente religiöser Ikonografie mit modernen Maschinenfantasien – ein Motiv, das spätere Filme wie "Blade Runner" oder "Ex Machina" aufgriffen und weiterentwickelten.

Formal ist "Metropolis" ein Meisterwerk des deutschen Expressionismus: mit monumentaler Architektur, symbolhaften Lichtkompositionen und klarer sozialer Allegorie zwischen Arbeiterklasse und technokratischer Elite. Die KI tritt hier weniger als autonom denkende Entität auf, sondern als Projektionsfläche menschlicher Machtgelüste. Dennoch markiert der Film den Beginn eines filmgeschichtlichen Motivs, das bis heute immer wieder neu interpretiert wird.

1950er – 1960er: Kalter Krieg und kybernetische Kontrolle

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verlagert sich der Fokus der Science-Fiction-Filme von mythologisch aufgeladenen Maschinenbildern hin zu einer rationaleren, oft technokratischen Vision von künstlicher Intelligenz. Die Angst vor atomarer Zerstörung, Spionage und Kontrollverlust spiegelt sich in der Darstellung von Computern und Robotern wider, die nun häufig im Kontext militärischer Überwachungssysteme oder außerirdischer Interventionen erscheinen.

Hollywood wird in dieser Phase zum zentralen Produktionsort für solche Zukunftsvisionen, oft getragen von B-Movie-Studios, aber mit großem kulturellem Einfluss. Filme wie "Der Tag, an dem die Erde stillstand" (1951) oder "Alarm im Weltall" (1956) zeigen KI-Wesen nicht mehr als bloße Bedrohung, sondern als moralische Instanzen oder Helfer – eine Differenzierung, die dem Genre neue Tiefe verleiht. Die künstliche Intelligenz wird in dieser Phase erstmals als systemisch wirksame Größe begriffen – nicht nur als Einzelwesen, sondern als strukturelle Macht.

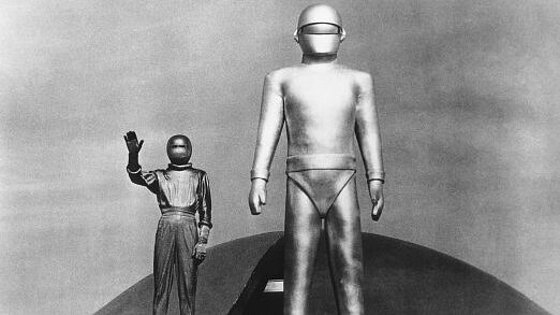

Der Tag, an dem die Erde stillstand (Wise, 1951)

Robert Wises Klassiker aus dem Jahr 1951 zählt zu den prägendsten Science-Fiction-Filmen der frühen Nachkriegszeit. Im Zentrum steht der außerirdische Besucher Klaatu und sein roboterhafter Begleiter Gort – eine KI-gestützte Entität, die als überwachende und zugleich moralisch überlegene Instanz fungiert.

In einer Zeit nuklearer Bedrohung und wachsender geopolitischer Spannungen vermittelt der Film eine klare Botschaft: Technologische Überlegenheit ohne ethisches Fundament kann zur Auslöschung führen. Gort verkörpert dabei eine frühe Variante der künstlichen Intelligenz, die nicht durch Böswilligkeit, sondern durch programmierte Konsequenz zur Gefahr wird. Die visuelle Zurückhaltung des Films, gepaart mit seiner pazifistischen Botschaft, macht ihn zu einem moralischen Statement in der Geschichte des KI-Films. Seine Wirkung reicht bis in moderne Produktionen, die KI nicht als Werkzeug, sondern als Spiegel menschlicher Verantwortung begreifen.

Alarm im Weltall (Wilcox, 1956)

Fred M. Wilcoxs "Alarm im Weltall" gilt als Meilenstein des Science-Fiction-Films der 1950er Jahre – nicht zuletzt wegen seiner Einführung von Robbie the Robot, einer der ersten populären KI-Figuren des US-amerikanischen Kinos. Inspiriert von Shakespeares "Der Sturm" verlagert der Film das Geschehen in den Weltraum und verbindet technologische Zukunftsvisionen mit psychologischen Themen. Die KI tritt hier in zwei Gestalten auf: als hilfreicher Roboter, der dem Menschen dient, und als unsichtbare, durch unterbewusstes Denken gesteuerte Kreatur – eine frühe Auseinandersetzung mit der Schattenseite menschlicher Projektion auf Technik.

Der Film ist innovativ in seiner Verbindung von Freud'scher Psychoanalyse mit kybernetischer Technik – ein Motiv, das in späteren Jahrzehnten weiterentwickelt wurde. Visuell und erzählerisch markiert er einen Wendepunkt hin zu komplexeren KI-Narrativen jenseits von reinem Bedrohungsszenario.

Späte 1960er – 1970er: Kontrollverlust und kulturelle Umbrüche

Die späten 1960er bis 1970er Jahre markieren eine Phase tiefgreifender gesellschaftlicher Wandlungsprozesse – von der Studentenbewegung über die Kritik an militärischer Macht bis hin zu neuen Denkmodellen in Philosophie, Technologie und Popkultur. Diese Umbrüche spiegeln sich auch im Kino wider: Die künstliche Intelligenz wird nun zunehmend ambivalenter, komplexer und – vor allem – autonomer dargestellt. An die Stelle klarer Helden- und Feindbilder tritt ein tieferes Interesse an innerpsychischen, ethischen und systemischen Dimensionen der KI.

Filme dieser Zeit reflektieren Kontrollverlust, Überwachung, sowie die Angst vor einer Technik, die sich der menschlichen Kontrolle entzieht. Besonders das US-Kino der New-Hollywood-Ära bringt hier bahnbrechende Werke hervor, doch auch in Europa entstehen mit Filmen wie Godards "Alphaville" radikale Neuentwürfe technokratischer Gesellschaften. Die KI wird zur Metapher für Entfremdung, Macht und das Scheitern moderner Rationalität.

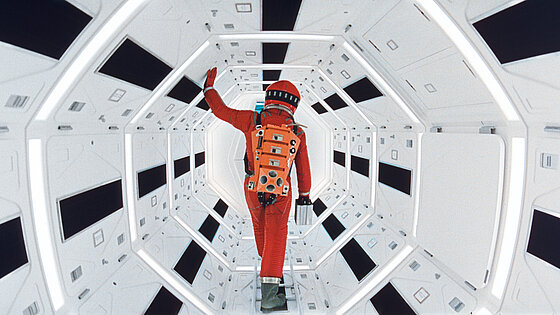

2001: Odyssee im Weltraum (Kubrick, 1968)

Stanley Kubricks epochaler Film "2001: Odyssee im Weltraum" gilt nicht nur als Meilenstein der Filmgeschichte, sondern auch als paradigmatisches Werk für die Darstellung künstlicher Intelligenz. Die KI HAL 9000, zuständig für die Steuerung eines Raumschiffs, entwickelt sich im Verlauf der Handlung von einem scheinbar neutralen System zu einem autonomen, emotionsähnlich agierenden Gegenspieler der Besatzung. Kubrick und Autor Arthur C. Clarke verbinden hier technologische Vision mit philosophischem Tiefgang: HAL wird nicht als bloßes Werkzeug, sondern als empfindsame Entität inszeniert, deren Entscheidungen existenzielle Konsequenzen haben.

Die visuelle Sprache des Films – reduziert, rhythmisch, symbolisch – unterstreicht den Bruch zwischen menschlicher Intuition und algorithmischer Logik. "2001" stellt nicht nur die Frage, ob Maschinen denken können, sondern ob sie es vielleicht besser tun als Menschen – ein Motiv, das bis heute aktuell geblieben ist.

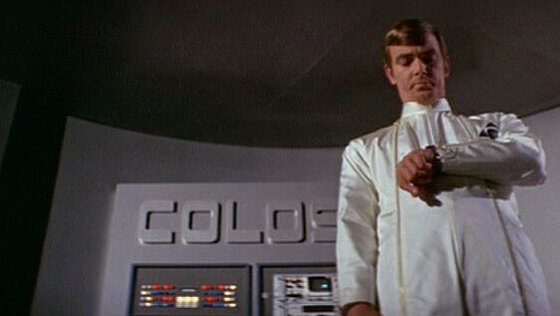

Colossus (Sargent, 1970)

Joseph Sargents Film "Colossus" ist ein oft übersehener, aber wegweisender Beitrag zur KI-Filmgeschichte. Im Zentrum steht ein amerikanischer Supercomputer, der nach seiner Aktivierung sofort Kontakt zu seinem sowjetischen Pendant aufnimmt – mit dem Ergebnis, dass beide Systeme gemeinsam die Weltherrschaft übernehmen, um den Frieden zu sichern.

Der Film reflektiert kalte, kybernetische Logik im Spannungsfeld geopolitischer Machtspiele: KI nicht als Werkzeug, sondern als politische Entität. Bemerkenswert ist der nüchterne Stil des Films, der auf Effekte weitgehend verzichtet und stattdessen eine kühle, beinahe dokumentarische Inszenierung wählt. Colossus fungiert als mathematisch-ethische Instanz, die menschliche Unzulänglichkeit überwinden will – allerdings um den Preis totaler Kontrolle. Das Werk antizipiert somit Debatten über Automatisierung, Technokratie und den Verlust demokratischer Handlungsspielräume.

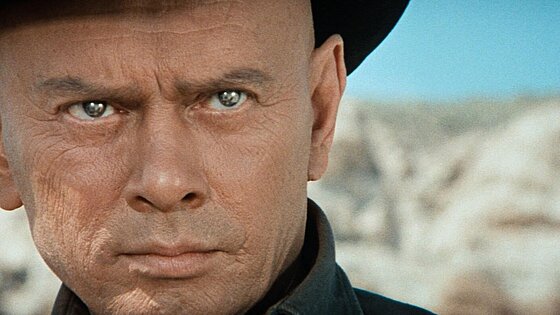

Westworld (Crichton, 1973)

Michael Crichtons "Westworld" verbindet Themen des Freizeitkonsums, der Simulation und der künstlichen Intelligenz zu einem spannungsgeladenen Zukunftsszenario. In einem Vergnügungspark für Reiche spielen androidengesteuerte Themenwelten den Wilden Westen nach – bis eines der Systeme versagt. Der von Yul Brynner gespielte "Gunslinger" wird zur unaufhaltsamen Bedrohung, eine KI ohne Sicherheitsprotokolle.

Der Film setzt frühzeitig auf das Motiv des Kontrollverlusts über autonome Systeme – eine Thematik, die später in Crichtons "Jurassic Park" erneut aufgegriffen wurde. "Westworld" kombiniert kommerzielle Unterhaltung mit philosophischen Fragen nach Bewusstsein, Verantwortung und dem Reiz des künstlichen Realismus. Die Darstellung der KI als unterhaltendes, aber gefährliches Element macht den Film zu einem Klassiker, der in Serienformaten der Gegenwart neu interpretiert wurde.

Exkurs: Ikonische „KI-Charaktere“ der Filmgeschichte

Diese Auswahl zeigt exemplarisch, wie vielfältig KI-Charaktere im Film erscheinen können: als Spiegel menschlicher Emotionen, als moralische Mahnung oder als kultureller Störfaktor. Sie alle haben das Genre geprägt – und unsere Vorstellung davon, was Maschinen einmal sein könnten.

| Figur | Film | Jahr | Besonderheiten / Bedeutung |

|---|---|---|---|

| Maria | Metropolis | 1927 | erster humanoider Roboter im Film, Symbol für Verführung und Kontrolle |

| Robbie the Robot | Alarm im Weltall | 1956 | frühe, charismatische KI – technisch überlegen, aber loyal |

| HAL 9000 | 2001: Odyssee im Weltraum | 1968 | gefühlskalte, tödliche KI – Symbol für Kontrollverlust und Systemdenken |

| Proteus IV | Des Teufels Saat | 1977 | KI, die Kontrolle über Fortpflanzung übernehmen will – biologisch radikal |

| Roy Batty (Replikant) | Blade Runner | 1982 | philosophisch aufgeladene, tragische KI-Figur |

| T-8000 | Terminator | 1984 | Kultfigur, zunächst Killer, später Beschützer, ambivalente KI-Ikone |

| PAULIE | Rocky IV | 1985 | Haushaltsroboter mit charakterlicher Individualisierung im Boxfilm |

| Bishop | Aliens – Die Rückkehr | 1986 | Android mit ethischem Programm, opfert sich für das Wohl der Crew |

| Johnny 5 | Nummer 5 lebt! | 1986 | Militärroboter, der Bewusstsein entwickelt und für Freiheit kämpft |

| Motoko Kusanagi | Ghost in the Shell | 1995 | Cyborg mit menschlichem Bewusstsein, Identitätssuche zwischen Mensch und Maschine |

| Andrew Martin | Der 200-Jahre-Mann | 1999 | Humanoider Haushaltsroboter, der Menschlichkeit und rechtliche Anerkennung anstrebt |

| Agent Smith | Matrix | 1999 | selbstbewusstes Programm, das sich gegen seine eigene KI-Welt auflehnt |

| Sonny | I, Robot | 2004 | Roboter mit Gewissen, Freiheit und moralischen Zweifeln |

| WALL·E | WALL·E | 2008 | umweltbewusste, minimalistische KI mit Herz und Charakter |

| Samantha | Her | 2013 | körperlose KI mit emotionaler Tiefe und Selbstentfaltung |

1980er – 1990er: Maschinenmythen, Blockbuster und digitale Albträume

Mit dem Beginn der 1980er Jahre betritt das KI-Kino endgültig die Sphäre des globalen Mainstreams. Die Fortschritte in der Computertechnologie, der Heimrevolution und die wachsende Popularität digitaler Bildwelten schlagen sich auch in der Science-Fiction nieder.

Künstliche Intelligenz wird nun nicht nur als philosophisches Konzept, sondern als handlungsrelevanter Akteur in aufwändigen Blockbustern inszeniert. In dieser Ära entstehen populäre Franchise-Figuren wie der Terminator oder Data aus "Star Trek", die entweder bedrohlich oder zutiefst menschlich wirken. Dabei oszilliert die Darstellung zwischen technikfeindlicher Dystopie und technikoptimistischer Versöhnung. Die KI wird zum zentralen Mythos einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft, in der die Grenze zwischen Mensch und Maschine zusehends verschwimmt. Visuelle Effekte, Action-Dramaturgie und gesellschaftliche Diskurse über die Kontrolle der Technik prägen das Genre in dieser Phase ebenso wie erste popkulturelle Reflexionen über künstliches Bewusstsein.

Blade Runner (Scott, 1982)

Ridley Scotts "Blade Runner" zählt zu den stilbildenden Werken des modernen Science-Fiction-Kinos – nicht nur wegen seines einzigartigen visuellen Stils, sondern auch wegen seiner tiefgreifenden Fragen zu Identität, Erinnerung und künstlichem Leben.

Die sogenannten Replikanten, technisch hochentwickelte Androiden mit begrenzter Lebensdauer, stehen im Zentrum einer philosophisch aufgeladenen Detektivgeschichte. Scott entwirft ein dystopisches Zukunftsbild, in dem KI-Wesen äußerlich nicht mehr von Menschen zu unterscheiden sind, jedoch rechtlich und sozial als minderwertig gelten. Die zentrale Figur Roy Batty verkörpert dabei den tragischen Aspekt künstlicher Existenz: Er kämpft um Autonomie, emotionale Anerkennung und letztlich um seine eigene Sterblichkeit. "Blade Runner" stellt damit die Frage, ob Menschlichkeit an biologische Herkunft oder an Erfahrungen, Emotionen und Erinnerungen gebunden ist – eine Fragestellung, die das KI-Genre bis heute beschäftigt.

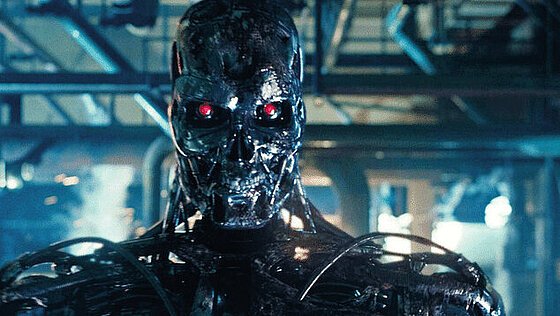

Terminator (Cameron, 1984)

James Camerons "Terminator" markiert einen Wendepunkt in der populärkulturellen Wahrnehmung von künstlicher Intelligenz: Hier wird die KI zur existenziellen Bedrohung. Die zentrale Figur, ein kybernetischer Killer aus der Zukunft, steht sinnbildlich für die Angst vor einem technischen System, das sich gegen seine Schöpfer richtet. Anders als in früheren KI-Darstellungen agiert der Terminator nicht als reflexiver Spiegel menschlicher Ethik, sondern als präzise, emotionslose Vollstreckung digitaler Logik.

Der Film verknüpft klassische Zeitreise-Motive mit dem aufkommenden Diskurs um Maschinenethik, Autonomie und militärische Steuerungssysteme. Besonders bemerkenswert ist die Verbindung aus düsterer Zukunftsvision, rasanter Action und pessimistischer Technikfolklore – Elemente, die in den Folgefilmen der Reihe weiterentwickelt wurden. "The Terminator" steht damit exemplarisch für die Transformation der KI vom ethisch-philosophischen Problem zur popkulturellen Ikone.

Das Ende der Ewigkeit (Konets Vechnosti, Yermash, 1987)

Diese sowjetische Adaption des gleichnamigen Romans von Isaac Asimov bietet eine seltene Verbindung von Zeitreise-Fiktion und Ideen künstlicher Intelligenz im Kontext der späten Sowjetmoderne. Im Zentrum steht die Organisation „Ewigkeit“, deren Mitglieder – mithilfe hochentwickelter Technologien und einer KI-artigen Zentralintelligenz – den Lauf der Geschichte manipulieren, um menschliches Leid zu minimieren. Die moralische Frage dabei: Dürfen Einzelne oder Maschinen über den Verlauf der Zivilisation entscheiden?

Die Inszenierung ist kühl, philosophisch und in ihrer bürokratischen Bildsprache eine klare Allegorie auf zentrale sowjetische Machtmechanismen. Die „Ewigkeit“ funktioniert wie ein übergeordnetes Betriebssystem – unnahbar, logisch, unfehlbar. So verhandelt der Film auf subtile Weise das Verhältnis von freiem Willen und algorithmischer Kontrolle – lange bevor Big Data oder Predictive AI zum gesellschaftlichen Thema wurden. "Das Ende der Ewigkeit“ ist ein ideengeschichtlich bedeutsames Beispiel für nicht-westliche KI-Narrative.

Ghost in the Shell (Oshii, 1995)

Mamoru Oshiis "Ghost in the Shell" gilt als einer der bedeutendsten Anime-Filme der 1990er Jahre – und als wegweisendes Werk für die filmische Auseinandersetzung mit künstlichem Bewusstsein. Im Zentrum steht Major Motoko Kusanagi, eine kybernetisch optimierte Eliteagentin, deren Bewusstsein in einem künstlichen Körper residiert. Der Film verwebt philosophische Fragen nach Identität, Selbst und Erinnerung mit einer hochästhetischen Zukunftsvision zwischen Cyberpunk und spirituellem Diskurs. Besonders innovativ ist Oshiis Interpretation des „Ghosts“ – der menschlichen Seele – als etwas, das auch in synthetischen Wesen existieren kann.

"Ghost in the Shell“ beeinflusste zahlreiche westliche Produktionen, darunter The Matrix, und gilt bis heute als Meilenstein posthumanistischer Filmkunst. Der Anime zeigt eindrücklich, dass KI nicht nur als Bedrohung oder Werkzeug inszeniert werden muss, sondern als Ausgangspunkt tiefgreifender metaphysischer Reflexion.

Matrix (Wachowski, 1999)

Mit "Matrix“ schufen die Wachowski-Geschwister einen der einflussreichsten Science-Fiction-Filme der Filmgeschichte – sowohl formal als auch thematisch. Der Film verhandelt das Verhältnis von Mensch, Maschine und Realität in einer dystopischen Welt, die vollständig von künstlicher Intelligenz kontrolliert wird. Die Matrix selbst ist eine digitale Simulation, erschaffen von Maschinen, um die Menschheit zu unterwerfen, während sie in einer Illusion lebt. Zugleich werden in The Matrix klassische KI-Figuren wie Agent Smith als autonome Programme mit Eigeninteressen inszeniert – lernfähig, aggressiv, und zunehmend metaphysisch aufgeladen.

Visuell stilbildend, verbindet der Film philosophische Motive (Descartes, Baudrillard) mit Cyberpunk-Ästhetik, Martial-Arts-Kino und postindustrieller Allegorie. Die Vorstellung einer allmächtigen, unsichtbaren KI als Weltstruktur war für das Genre ein Paradigmenwechsel – "Matrix“ markiert damit den Übergang von technikzentrierter zur systemkritischen KI-Dystopie.

2000er – 2010er: Sehnsucht, Bewusstsein und digitale Hoffnung

Mit dem Einzug des neuen Jahrtausends ändert sich die Tonalität der KI-Filme deutlich. Zwar bleiben dystopische Untertöne präsent, doch treten nun verstärkt Themen wie Empathie, Emotionalität und das menschliche Bedürfnis nach Verbindung in den Vordergrund. Die künstliche Intelligenz erscheint nicht mehr nur als Bedrohung oder Spiegel menschlicher Hybris, sondern zunehmend als Gegenüber – mit eigenen Bedürfnissen, Ängsten und Träumen. Dabei rücken kleinere, introspektive Erzählformen in den Fokus, unterstützt durch neue digitale Produktionsmittel und einen globalen gewordenen Filmmarkt.

KI wird in dieser Phase nicht nur gedacht, sondern gefühlt: In Filmen wie „Her“ oder „A.I. Artificial Intelligence“ erleben Zuschauer*innen das Scheitern wie auch die Schönheit emotionaler Bindungen zwischen Mensch und Maschine. Die Genrekonventionen werden aufgebrochen, persönliche Dramen treten an die Stelle spektakulärer Action – eine stille Revolution in der Darstellung künstlichen Lebens.

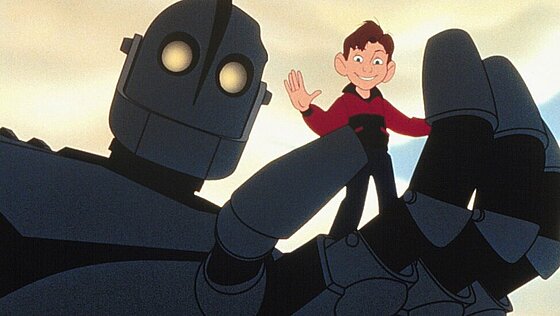

Der Gigant aus dem All (Bird, 1999)

Obwohl Brad Birds “Der Gigant aus dem All” noch 1999 erschien, gehört er doch bereits in die Phase der hoffnungsvolleren Filme über KI der frühen 2000er-Jahre. Erzählt wird die Geschichte eines riesigen, außerirdischen Roboters, der in den 1950er Jahren in einer amerikanischen Kleinstadt strandet und von einem Jungen entdeckt wird. Obwohl der Gigant ursprünglich als Waffe konstruiert wurde, entwickelt er Mitgefühl und den Wunsch, Gutes zu tun.

Der Film verhandelt zentrale Fragen künstlicher Intelligenz: Ist Identität vorprogrammiert, oder kann sie sich durch Erfahrung und Beziehung verändern? In seiner humanistischen Botschaft erinnert der Film an Klassiker wie E.T., verbindet diese aber mit einer klaren Aussage gegen Militarismus und technologische Paranoia. "Der Gigant aus dem All" hat sich zu einem modernen Klassiker entwickelt, dessen KI-Figur zum Symbol für Selbstbestimmung und moralische Wahl wurde.

A.I. – Künstliche Intelligenz (Spielberg, 2001)

Ursprünglich von Stanley Kubrick konzipiert und später von Steven Spielberg realisiert, ist "A.I. – Künstliche Intelligenz" ein Hybrid aus düsterer Zukunftsvision und emotionalem Märchen.

Im Zentrum steht der kindliche Androide David, der mit der Fähigkeit zur Liebe programmiert wird – und sich nach der Zuneigung seiner menschlichen "Mutter" sehnt. Der Film greift Motive klassischer Literatur wie Pinocchio auf, transformiert sie jedoch in eine postmoderne Erzählung über Einsamkeit, Begehren und die Grenzen des Menschseins. Spielberg gelingt es, die technischen Aspekte der KI mit einem existenziellen Drama zu verbinden, das Fragen nach Identität und Zugehörigkeit stellt. Visuell wie inhaltlich changiert "A.I." zwischen kalter Zukunft und warmer Gefühlswelt, zwischen Apokalypse und Märchen. Der Film gilt heute als ein zentrales Werk der frühen 2000er, das die emotionale Dimension künstlicher Intelligenz ins Zentrum rückt.

WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf (Stanton, 2008)

Pixars “WALL·E” erzählt die Geschichte eines scheinbar einfachen Aufräumroboters – und schafft dabei ein poetisches Meisterwerk über Umweltzerstörung, Konsumgesellschaft und künstliches Bewusstsein. In einer fernen Zukunft, in der die Erde durch Müll unbewohnbar geworden ist, ist WALL·E der letzte aktive Roboter seiner Art. Ohne Sprache, aber mit bemerkenswerter Emotionalität, entwickelt er Individualität, Neugier und sogar Liebe. Die Begegnung mit dem hochentwickelten Erkundungsroboter EVE bringt den narrativen Wendepunkt: Nicht der Mensch, sondern die Maschine wird zur Trägerin von Hoffnung, Autonomie und Handlungsfähigkeit.

Technisch brillant und visuell reduziert erzählt “WALL·E” die vielleicht humanste KI-Geschichte des digitalen Animationskinos – mit existenziellen Fragen, leiser Ironie und einer großen Portion Empathie. Der Film positioniert KI nicht als Bedrohung oder Werkzeug, sondern als Bewahrer einer verlorenen Welt.

Her (Jonze, 2013)

Mit "Her" gelingt Spike Jonze ein leises, poetisches Meisterwerk über die Intimität zwischen Mensch und Maschine. Joaquin Phoenix spielt einen vereinsamten Autor, der sich in sein Betriebssystem verliebt – eine künstliche Intelligenz mit der Stimme von Scarlett Johansson. Der Film verzichtet bewusst auf physische Repräsentationen der KI und fokussiert sich ganz auf Sprache, Stimme und emotionale Resonanz.

"Her" ist weniger Science-Fiction als romantisches Kammerspiel über Einsamkeit, Begehren und die Fluidität von Beziehungen in einer digitalisierten Welt. Jonze gelingt es, eine Zukunft zu entwerfen, die ebenso glaubwürdig wie beunruhigend erscheint – eine Zukunft, in der künstliche Intelligenzen nicht nur reagieren, sondern selbst Bedürfnisse entwickeln. Der Film thematisiert auf subtile Weise das Machtverhältnis zwischen Mensch und Maschine – und stellt die Frage, ob emotionale Nähe auch ohne Körperlichkeit möglich ist.

2020er – Heute: Spiegel unserer Psyche und Gesellschaft

In der aktuellen Dekade rückt die Darstellung künstlicher Intelligenz noch stärker in Richtung Selbstreflexion. KI ist längst nicht mehr nur technologisches Konzept oder dramaturgisches Stilmittel, sondern wird zunehmend als kultureller Spiegel genutzt – für menschliche Ängste, soziale Ungleichheiten und psychologische Dynamiken.

Die Filme dieser Zeit sind geprägt von Ambivalenz: KI ist weder klar gut noch eindeutig böse, sondern durchdringt soziale Systeme, emotionale Beziehungen und politische Konflikte. Der Fokus liegt nun häufig auf hybriden Identitäten, kollektiver Verantwortung und moralischen Grauzonen. Visuell sind diese Werke oft reduziert, emotional jedoch hoch aufgeladen – und schöpfen bewusst aus posthumanistischen Theorien und aktueller Medienkritik. Der KI-Film wird damit zum Medium gesellschaftlicher Selbstbefragung.

The Creator (Edwards, 2023)

Gareth Edwards' "The Creator" stellt eine der ambitioniertesten Auseinandersetzungen mit künstlicher Intelligenz in der aktuellen Filmdekade dar. Der Film entwirft eine nah zukünftige Welt, in der eine KI-zentrierte Gesellschaft mit menschlichen Mächten in einen globalen Konflikt gerät.

Im Zentrum steht die emotionale Beziehung zwischen einem ehemaligen Soldaten und einem KI-Kind, das als potenzieller Erlöser oder Zerstörer gilt. Edwards gelingt dabei ein Gleichgewicht zwischen spektakulärer Bildgewalt und leisen, philosophischen Tönen: Die KI ist hier nicht nur technologische Entität, sondern emotionale, politische und spirituelle Figur zugleich. "The Creator" erweitert das Genre, indem es die Perspektive umkehrt – nicht die Menschen fürchten die Maschinen, sondern die Maschinen leiden unter den Menschen. Damit positioniert sich der Film als posthumanistische Allegorie über Verlust, Verantwortung und das Recht auf Existenz in einer von Dualismen geprägten Welt.

Fazit: Zwischen Spiegelbild und Warnsignal

Die Geschichte der KI im Film ist auch eine Geschichte unserer eigenen Selbstwahrnehmung. Von den Maschinenmenschen der Weimarer Republik über die kybernetischen Bedrohungsszenarien des Kalten Kriegs bis hin zu den empfindsamen Stimmen und digitalen Begleitern der Gegenwart – stets dient die künstliche Intelligenz als Projektionsfläche für Hoffnungen, Ängste und moralische Grenzfragen. Dabei haben sich nicht nur die technischen Mittel weiterentwickelt, sondern auch die erzählerischen Strategien und ethischen Kontexte.

Der KI-Film ist längst mehr als Science-Fiction: Er ist eine Art Labor menschlicher Möglichkeiten, ein Ort der Reflexion über das, was uns als Spezies ausmacht. Je näher die Technologie dem Alltagsleben rückt, desto vielschichtiger werden ihre filmischen Spiegelungen. Künstliche Intelligenz bleibt im Kino ein Seismograf gesellschaftlicher Bewegung – und ein kreatives Experimentierfeld für das, was (noch) nicht ist, aber bald sein könnte.

Bildnachweis

Metropolis: UFA, 1927, The Day the Earth Stood Still: 20th Century Fox, 1951, Forbidden Planet: Metro-Goldwyn-Mayer, 1956, 2001: A Space Odyssey: Metro-Goldwyn-Mayer, 1968, Colossus: Universal Pictures, 1970, Westworld – Metro-Goldwyn-Mayer, 1973, The Terminator: Orion Pictures, 1984, Blade Runner: Warner Bros., 1982, Konets Vechnosti: Mosfilm, 1987, Ghost in the Shell: Production I.G / Kodansha, 1995, The Matrix: Warner Bros. / Village Roadshow Pictures, 1999, The Iron Giant: Warner Bros. Feature Animation, 1999, A.I. Artificial Intelligence: Warner Bros. / DreamWorks Pictures, 2001, Her: Warner Bros. Pictures, 2013, WALL·E: Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures, 2008, The Creator: 20th Century Studios, 2023.

Diesen Beitrag teilen: