AI Use Case Funnel Management

Der Schlüssel zum wertschöpfenden AI-Portfolio

- Veröffentlicht:

- Autor: Henrik Maas

- Kategorie: Grundlagen

Inhaltsverzeichnis

![AI Use Case Funnel Management AI Use Case Funnel Management, Alexander Thamm [at] x Casebase](/fileadmin/_processed_/2/5/csm_ai-use-case-funnel-management_10326c9e2d.jpg)

Aus technologischer Sicht schien es nie einfacher, datengetriebene Entscheidungen zu treffen und innovative KI-Anwendungen zu entwickeln. Doch die Realität sieht oft anders aus: Viele Daten & KI Initiativen liefern nicht den erwarteten Mehrwert, sondern bleiben oft im Pilotstadium stecken.

Initiativen, die nicht systematisch auf ihren Wert hin geprüft werden, sind teure Fehlinvestitionen. Oft werden Lösungen entwickelt, die technisch zwar spannend sind, aber keinen echten Geschäftswert liefern oder schlicht zu aufwändig für den erhofften Effekt sind. Das Ergebnis: Ineffiziente Ressourcennutzung, enttäuschte Erwartungen und ein schwindendes Vertrauen in das Potenzial von Daten & KI.

Trotz massiver Investitionen in neue Technologien und Talente bleiben diese Probleme oft ungelöst. Im Gegenteil: Je mehr Projekte gestartet werden, desto größer wird die Gefahr einer unkoordinierten und unstrukturierten Entwicklung von Daten- und KI-Use-Cases.

Denn ohne zentrale Steuerung, klare Prioritäten und definierte Quality Gates wächst die Unübersichtlichkeit und der Kontrollverlust für KI-Verantwortliche, wie AI Portfolio Manager oder AI Product Owner. Das führt zu mangelnder Compliance, Problemen bei der strategischen Ausrichtung und erschwert zusätzlich die Risikominimierung. Die Folge sind ineffektive Entwicklungszyklen, in denen Abhängigkeiten kaum sichtbar werden und Redundanzen zunehmen. Das gesamte Daten- und KI-Portfolio lässt sich dadurch immer schwerer steuern, mit langfristigen Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit.

Daher gilt: je früher man als Organisation ein systematisches Funnel-Management in die Prozesse integriert, desto gering zukünftige Kosten. Das ist vor allem für KMU's und Unternehmen in stark wachsenden Branchen wichtig. In diesem Blogpost zeigen wir, wie ein strukturiertes Use Case Funnel Management funktioniert, welche Phasen es umfasst und welche Tools Sie dabei unterstützen können.

Was ist ein KI-Use-Case?

Ein KI-"Use Case" beschreibt die zielgerichtete Anwendung von Daten- und KI-Methoden zur Lösung eines spezifischen Problems. Seine Entwicklung und Implementierung verfolgt das Ziel, messbare und wertstiftende Ergebnisse zu liefern, sei es durch die Optimierung bestehender Prozesse und Produkte, oder durch die Entwicklung neuer Dienstleistungen.

Ein Daten- & KI-Use-Case kann als eigenständige Anwendung fungieren oder Teil eines größeren Systems sein, wie beispielsweise die maschinelle, lernbasierte Objekterkennung in autonomen Fahrzeugen. Es kann aber auch ein Business Analytics Reporting Tool sein (beispielsweise ein Dashboard), oder die Nutzung von Generativer KI (GenAI) in einem spezifischen Anwendungsgebiet (beispielsweise die textliche Korrektur von Prüfberichten eines Automobilzulieferers). In diesem Kontext werden Begriffe wie "Daten oder KI-Produkt" und "KI-Lösung" oft synonym verwendet.

Use Case Funnel Management als strategischer Kompass

Damit Daten- und KI-Lösungen also erfolgreich implementiert werden können, braucht es einen klaren Fahrplan. Genau hier setzt das Use-Case-Funnel-Management an. Als strategischer Kompass ermöglicht es allen Verantwortlichen Data-Analytics- & KI-Use-Cases gezielt zu überblicken, zu bewerten, zu priorisieren und durch entscheidende "Quality Gates" zu steuern. Die Analogie zum Sales Funnel ist hierbei sehr hilfreich: So wie ein Sales-Funnel die chancenreichsten Leads identifiziert und bis zum erfolgreichen Abschluss begleitet, sorgt der KI-Funnel dafür, dass Ihre erfolgversprechendsten Ideen zu messbaren KI-Lösungen reifen.

Warum jedes Unternehmen ein Use Case Funnel Management braucht

„Wer ist für welchen Use Case verantwortlich?“ „Gibt es einen ähnlichen, bereits produktiven Use Case?“ und „Welche Use Case sollten wir als Nächstes priorisieren, um den größten Mehrwert zu erzielen?“ Diese Fragen verdeutlichen, wie mühsam es ist, den Überblick ohne ein zentrales Funnel-Management zu behalten. Ein Use Case Funnel schafft Transparenz, Steuerung und sorgt dafür, dass gute Ideen nicht im Chaos untergehen.

Die Einführung eines Use Case Funnel Managements ist in der heutigen datengetriebenen Welt also kein Luxus, sondern eine strategische Notwendigkeit. Die Vorteile für Ihr Unternehmen sind vielfältig:

- Strategische Ausrichtung & maximale Wirtschaftlichkeit: Mit dem KI-Funnel stellen Sie sicher, dass jeder investierte Euro und jede Arbeitsstunde gezielt in Daten- & KI-Use-Cases fließt, die den größten strategischen und wirtschaftlichen Impact versprechen.

- Transparenz & Kontrolle: Sie erhalten einen vollständigen und stets aktuellen Überblick über Ihr gesamtes Daten- & KI-Portfolio. Sie wissen nicht nur, welches Projekt wo läuft und welche Teams daran arbeiten, sondern auch, welchen potenziellen oder tatsächlichen Wert es generiert. Dies verhindert den Kontrollverlust.

- Effiziente Ressourcennutzung: Budgets, wertvolle Data Scientists und technische Ressourcen werden optimal zugewiesen und eingesetzt. Dadurch werden Überlastung und Unterauslastung vermieden, und Ihre Mittel werden dort gebündelt, wo sie den größten Nutzen stiften.

- Risikominimierung & erhöhte Agilität: Dank der Quality Gates werden Probleme, technische Herausforderungen und potenzielle Sackgassen frühzeitig erkannt und adressiert. Dies ermöglicht eine schnellere Anpassung an neue Gegebenheiten und reduziert das Risiko kostspieliger Fehlentwicklungen erheblich.

- Verbesserte Kollaboration & klare Kommunikation: Der strukturierte Ansatz und die gemeinsamen Quality Gates fördern die nahtlose Zusammenarbeit und ein gemeinsames Verständnis zwischen Fachabteilungen, Data Science-Teams und der IT. Silodenken wird aufgebrochen, und die unternehmensweite Akzeptanz steigt.

- Nachhaltige Skalierbarkeit & Zukunftsfähigkeit: Eine durchdachte und systematische Herangehensweise ebnet den Weg für die erfolgreiche Skalierung bewährter Data-Analytics- und KI-Lösungen im gesamten Unternehmen. Ihr Daten & KI Portfolio wird planbar, beherrschbar und kann kontinuierlich wachsen, ohne an Effizienz zu verlieren.

Für wen ist ein Use Case Funnel Management besonders relevant?

Ob AI Portfolio Manager, zentrale Data & AI Teams oder mittlere Management-Rollen wie AI Product Owner und Business Analysts – überall dort, wo Use Cases initiiert, priorisiert oder gesteuert werden, schafft ein strukturiertes Funnel-Management Klarheit und Effizienz. Gleichzeitig profitieren C-Level, Marketing & Sales sowie IT- und AI-Leads als Konsumenten des Portfolios von einer einheitlichen, zentralen Sicht auf alle relevanten Initiativen.

Ab wann lohnt sich ein Funnel Management?

Unternehmen mit mindestens 8–10 konkreten Use Cases oder mit einem stetigen Strom neuer Ideen profitieren besonders. Typische Merkmale sind ein mittleres Reifegradniveau, Offenheit für Innovation, disruptive Märkte oder stark regulierte Branchen.

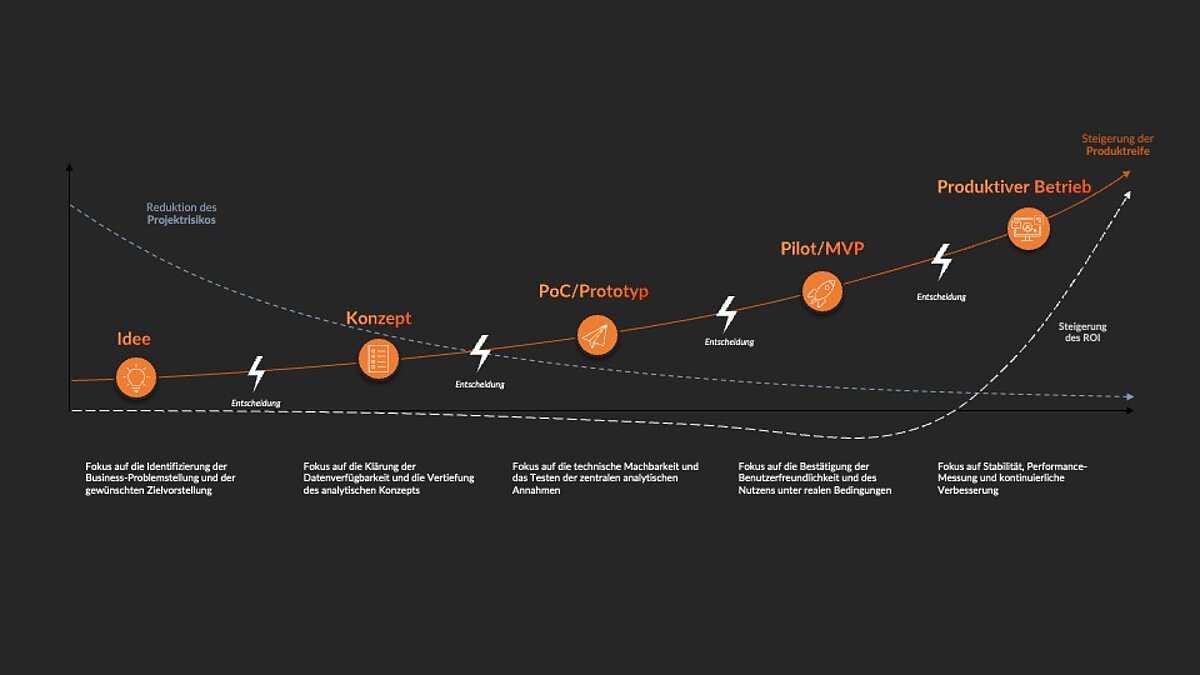

Die Reifegradphasen des KI-Funnels

Das AI Use Case Funnel Management ist in klare Phasen gegliedert, die jeweils den Reifegrad des Use Case abbilden. Jede Phase endet mit einem entscheidenden "Quality Gate". Diese Gates stellen sicher, dass nur die aussichtsreichsten KI-Use-Cases die nächste Stufe erreichen, und dass entscheidende Quality Gate Assets vorliegen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Risiken frühzeitig zu managen.

Phase 1: Idee

Am Anfang steht die Idee. In dieser Phase geht es darum, ein breites Spektrum an potenziellen Daten- & KI-Use-Cases zu sammeln. Das Ziel ist es, möglichst viele, auch vage, Ideen zu erfassen.

Quality Gate Phase 1: Erste Validierung

Zweck: Sicherstellen, dass die Idee zu den strategischen Zielen passt, einen potenziellen Mehrwert verspricht und im Bereich Daten und KI verortbar ist. Es ist eine erste Plausibilitätsprüfung, um unpassende Ideen frühzeitig auszusortieren.

Quality Gate Assets

- Kurze Ideenbeschreibung: Prägnante Formulierung der Grundidee (1-2 Sätze).

- Initialer Business-Impact-Entwurf: Grobe Schätzung des potenziellen Nutzens/Problems, das gelöst werden soll.

- Grobklassifizierung: Erste Zuordnung zu Fachbereich und Technologie (z.B. AI/BA).

- Ausformulierte Use Case Beschreibung: Detaillierte Darstellung des Problems, der Zielgruppe, der angestrebten Lösung und des erwarteten Outcomes.

- Beschreibung der Zielgruppe (Target Group) und Stakeholder: Wer sind die Hauptnutzer und wer sind potenzielle Betroffene?

- Hypothese zum potenziellen Nutzen: Eine quantifizierbare Annahme über den erwarteten Mehrwert (z.B. "Steigerung der Effizienz um X%").

- Erste Risikoeinschätzung: Identifikation offensichtlicher Hindernisse oder Abhängigkeiten.

Phase 2: Konzept

In dieser Phase werden die zuvor beschriebenen Use Cases vertieft geprüft. Der potenzielle Business-Case wird detailliert analysiert, und die technische Machbarkeit anhand der Datenverfügbarkeit sowie eines ersten analytischen Konzepts bewertet.

Quality Gate Phase 2: Priorisierung & Strategische Ausrichtung

Zweck: Einordnung des Use Case in das Gesamtportfolio und Entscheidung, welche Use Cases aufgrund ihrer strategischen Relevanz und ihres Potenzials weiterverfolgt werden sollen.

Quality Gate Assets

- Detaillierter Business Case: Umfassende Darstellung des erwarteten ROI, der Kosten und des Wertbeitrags.

- Machbarkeitsstudie (grob): Einschätzung der technischen Umsetzbarkeit und Datenverfügbarkeit.

- Ressourcenbedarfsanalyse: Schätzung des Bedarfs an Personal, Technologie und Budget für einen PoC/MVP.

- Detaillierte Risikobewertung: Ausführliche Identifikation und Bewertung technischer und organisatorischer Risiken.

- Use Case Scorecard: Bewertung des Use Case anhand vordefinierter Kriterien (Wert, Machbarkeit, Risiko, strategischer Fit).

- Portfolio-Analyse: Visualisierung des Use Case im Kontext des gesamten Daten- & KI Portfolios.

- Entscheidungsprotokoll: Dokumentation der Go/No-Go-Entscheidung und der Begründung.

Phase 3: Proof of Concept (PoC) & Prototype

Für die qualifizierten Use Cases beginnt nun die konkrete Planung mit einer ersten praktischen Erprobung. Ziel ist es, zentrale Annahmen zu validieren und technische Risiken frühzeitig zu reduzieren, bevor größere Investitionen fließen. Das analytische Konzept dient dabei nicht nur als Machbarkeitsnachweis, sondern wird in Form eines Prototyps getestet, um sowohl die Umsetzbarkeit als auch die Nutzerfreundlichkeit abzusichern.

Quality Gate Phase 3: Go/No-Go für die volle Entwicklung

Zweck: Die finale und oft weitreichendste Entscheidung über die Investition in die volle Entwicklung des Use Case basierend auf den validierten Erkenntnissen des PoC.

Quality Gate Assets

- PoC-Ergebnisbericht: Dokumentation der Erkenntnisse, Ergebnisse und Limitationen.

- Technische Validierung: Nachweis der technischen Umsetzbarkeit (z.B. Modell-Performance, Datenintegration).

- Verfeinerter Business Case: Anpassung der Finanzprognosen basierend auf den PoC-Ergebnissen.

- Detaillierter Umsetzungsplan (Roadmap): Konkreter Plan für die gesamte Entwicklung, Rollout und Betrieb.

- Ressourcenfreigabe für die Entwicklung: Bestätigung der Budgets und des Personals.

Phase 4: Pilot & Minimum Viable Produkt (MVP)

Nach erfolgreicher Freigabe beginnt nun die Entwicklung und iterative Implementierung der AI-Lösung. Hier kommen agile Methoden zum Einsatz, und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Business-Abteilungen und den Entwicklungsteams ist entscheidend.

Quality Gate Phase 4: Lösungsintegration & Abnahme

Zweck: Sicherstellen, dass die entwickelte Lösung den definierten Anforderungen entspricht, reibungslos integriert werden kann und betriebsfähig ist.

Quality Gate Assets:

- Fertiggestellte Lösung (MVP/Produktivversion): Das entwickelte AI-System.

- Umfassende Testberichte: Dokumentation von Unit-, Integrations- und Abnahmetests.

- Security & Compliance Audit: Nachweis der Einhaltung relevanter Sicherheits- und Datenschutzstandards.

- Integrationsdokumentation: Beschreibung der Schnittstellen und des Integrationsprozesses.

- Betriebskonzept (MLOps/DevOps): Pläne für Monitoring, Wartung und Support der Lösung.

- Finaler Rollout-Plan: Detaillierter Plan für die schrittweise oder vollständige Einführung.

Phase 5: Produktiver Betrieb

Die finale Phase umfasst den unternehmensweiten Rollout der implementierten Lösung. Entscheidend ist dabei nicht nur die Einführung selbst, sondern auch das kontinuierliche Monitoring der Performance im produktiven Umfeld sowie die präzise Messung des tatsächlich erzielten Mehrwerts. Diese Phase markiert daher keineswegs das Ende, sondern etabliert essenzielle Feedback-Schleifen für laufende Optimierungen.

Quality Gate Phase5: Performance-Review & kontinuierliche Optimierung

Zweck: Sicherstellung des langfristigen Wertbeitrags und Identifizierung von Optimierungspotenzialen oder neuen Use Cases.

Quality Gate Assets

- Performance-Berichte & ROI-Analyse: Messung des tatsächlichen Business Impacts im Live-Betrieb.

- Feedback von Nutzern & Stakeholdern: Sammlung von Erfahrungen und Verbesserungsvorschlägen.

- Roadmap für Weiterentwicklung: Plan für zukünftige Features, Verbesserungen oder neue Anwendungsfälle.

- Dokumentation der Lessons Learned: Systematische Erfassung von Erkenntnissen für zukünftige Projekte zur kontinuierlichen Verbesserung des Funnel-Managements selbst.

- Abschlussdokumentation: Für den Fall, dass ein Use Case abgekündigt wird.

Das richtige Tool für Ihr Use Case Funnel Management

Use-Case-Funnel-Management lebt nicht nur von der richtigen Strategie, sondern auch von den passenden Werkzeugen. Häufig werden erste Versuche mit Standardlösungen wie Excel oder allgemeinen Task-Management-Tools wie Jira unternommen. Für den Einstieg mag das ausreichen, doch mit zunehmender Reife und einer wachsenden Zahl an Daten- und KI-Initiativen stoßen diese Ansätze schnell an ihre Grenzen.

Die Wahl des richtigen Tools hängt dabei stark von unternehmensspezifischen Prozessen, Verantwortlichkeiten und Anforderungen ab, – insbesondere im Kontext von Daten und KI. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf gängige Optionen sowie ihre Vor- & Nachteile.

Excel und Google Sheets

Tabellenkalkulationsprogramme wie Excel oder Google Sheets sind omnipräsent und vielen Nutzern vertraut. Sie bieten eine flexible Möglichkeit, Daten strukturiert zu erfassen und zu organisieren. Hauptsächlich für den Start oder sehr kleine Teams können sie eine schnelle Lösung darstellen.

Vorteile

- Geringe Einstiegshürde & Kosten: Meist bereits im Unternehmen vorhanden, die Nutzung ist klar und erfordert kaum zusätzliche Investitionen.

- Hohe Flexibilität: Individuell anpassbare Spalten, Filter- und Sortierfunktionen ermöglichen eine schnelle Anpassung an einfache Bedürfnisse.

- Einfache Kollaboration: Mehrere Nutzer können (insbesondere bei Google Sheets) gleichzeitig an einem Dokument arbeiten, was den grundlegenden Austausch erleichtert.

Nachteile

- Mangelnde Skalierbarkeit: Bei vielen Use Cases oder komplexen Prozessen wird es schnell unübersichtlich, fehleranfällig und schwer zu warten.

- Fehlende Automatisierung: Die manuelle Pflege ist zeitintensiv; es gibt keine automatischen Benachrichtigungen, Workflows oder Dashboards, die den Prozess aktiv unterstützen.

- Keine Versionierung/Historie: Änderungen sind schwer nachzuvollziehen, was bei kollaborativer Arbeit zu Konflikten und Datenverlust führen kann.

- Erhöhte Sicherheitsrisiken: Sensible Informationen können leichter unbeabsichtigt geteilt werden, und die Zugriffssteuerung ist begrenzt.

- Keine Spezialisierung & Best Practices: Es fehlen spezifische Funktionen und vordefinierte Strukturen, die für das Management von Daten & KI Use Cases optimal sind.

- Keine ansprechende visuelle Darstellung: Komplexe Beziehungen und der Fortschritt im Funnel sind nur schwer übersichtlich darstellbar.

- Keine bereichsbedingte Schreib- und Leseeingrenzung: Die Granularität der Berechtigungen ist oft unzureichend für Governance-Anforderungen in größeren Teams.

Jira (und vergleichbare Tools wie Asana, Trello)

Jira ist ein weit verbreitetes Tool für Projekt- und Issue-Tracking, besonders beliebt in agilen Softwareentwicklungsteams. Es ermöglicht die detaillierte Verfolgung von Aufgaben, die Zuweisung von Verantwortlichkeiten und die Visualisierung von Workflows. Es kann auch zur Abbildung von Use-Case-Funnels genutzt werden, indem jeder Use Case als ein "Epic" oder "Initiative" abgebildet wird.

Vorteile

- Strukturierte Workflows: Anpassbare Workflows und Statusübergänge (z.B. "Idee", "Qualifiziert", "In Entwicklung") ermöglichen eine Prozessabbildung.

- Klares Aufgaben- und Verantwortlichkeitsmanagement: Klare Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts sind Kernfunktionen.

- Reporting & Dashboards: Bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Erstellung von Berichten und Dashboards, um Projektmetriken zu verfolgen.

- Integrationen: Viele Schnittstellen zu anderen Entwicklungstools erleichtern die Einbindung in bestehende Ökosysteme.

Nachteile

- Komplexität & Einarbeitung: Jira kann für Nicht-Entwickler oder Business-Nutzer überfordernd sein. Die Konfiguration ist oft schwierig und wenig übersichtlich, was eine Einarbeitungszeit erfordert.

- Fokus auf Aufgaben: Der Fokus liegt primär auf der Verwaltung von Aufgaben und Tickets, weniger auf der strategischen Bewertung des Geschäftswerts von KI-Use Cases oder des gesamten Portfolios.

- Kein Tool für unternehmensweite Kommunikation & Change Management: Es ist nicht darauf ausgelegt, eine breite Akzeptanz und Kommunikation über alle Abteilungen hinweg zu fördern oder den kulturellen Wandel umfassend zu begleiten.

- Lizenzkosten: Kann bei größeren Teams und komplexeren Anforderungen signifikante Kosten verursachen.

- Nicht spezialisiert auf KI-Use-Cases: Spezifische Bewertungsmetriken oder Visualisierungen für Daten & KI Projekte (z.B. Datenverfügbarkeit, Modell-Performance-Risiko) müssen oft manuell konfiguriert oder als Workaround implementiert werden, was fehleranfällig ist.

- Mangelnde End-to-End-Sicht: Es fällt schwer, den gesamten Funnel-Prozess – von der initialen Idee bis zum Wert im Betrieb – übergreifend und kohärent abzubilden und zu steuern.

Spezialisierte Funnel Management Lösungen

Spezialisierte Plattformen wie Casebase.ai sind speziell für das Management von Data Analytics und KI Use Cases entwickelt. Sie unterstützen den gesamten Funnel-Prozess – von der Ideengenerierung über die Bewertung bis zum Monitoring im Betrieb – und adressieren gezielt die Herausforderungen im KI-Portfolio-Management. Dabei stehen Geschäftsanforderungen, strategische Priorisierung und die Sicherstellung des Mehrwerts im Vordergrund.

Für die technische Umsetzung können Tools wie Jira weiterhin genutzt werden. Entscheidend ist die enge Integration beider Systeme: Die spezialisierte Plattform definiert die strategischen Use Cases mit Zielen und Metriken, während das Task-Management-Tool die operativen Arbeitspakete und Workflows steuert. So bleibt die Plattform die „Single Source of Truth“ für Strategie und Priorisierung, während Jira die Umsetzung in den Teams absichert.

Vorteile

- Maßgeschneiderte Funktionalität für Daten & KI: Entwickelt mit dem spezifischen Fokus auf Daten & KI Use Cases. Dies umfasst vordefinierte Bewertungsmetriken (z.B. präzise ROI-Schätzung für KI, technische Komplexität von KI-Modellen, MLOps-Reife), Risikobewertungen und Governance-Checks, die bei Standard-Tools fehlen.

- Ganzheitliche Funnel-Ansicht: Bietet eine klare, durchgängige Übersicht über alle Phasen und den Reifegrad jedes Use Cases im Funnel – von der ersten Idee bis zur Skalierung.

- Automatisierte Workflows & Quality Gates: Unterstützt die Einhaltung der definierten Prozesse durch automatische Statusübergänge, Benachrichtigungen und Checklisten für jedes "Quality Gate", was die Prozessdisziplin signifikant erhöht.

- Verbessertes Priorisierungs-Framework: Ermöglicht eine datenbasierte, nachvollziehbare und strategisch fundierte Priorisierung, die auf für KI-Projekte relevanten Kriterien basiert.

- Optimierte Zusammenarbeit & Governance: Fördert die nahtlose Kollaboration zwischen Business- und Technik-Teams und unterstützt die Governance des gesamten KI-Portfolios durch integrierte Compliance- und Risikomanagement-Funktionen.

- Integration relevanter KI-Metriken: Kann spezifische Metriken wie Modell-Performance, Datenqualität oder MLOps-Reife direkt integrieren und visualisieren.

- Intuitive Visualisierungen: Bietet oft spezialisierte Dashboards und Berichte, die den Fortschritt und den Wertbeitrag von KI-Initiativen anschaulich und für alle Stakeholder verständlich darstellen.

Nachteile

- Spezialisierte Lösung: Erfordert eine Einführung und Anpassung an die spezifischen Prozesse des Unternehmens, da sie weniger "plug-and-play" sind als Excel.

- Erhöhte Kosten: In der Regel höhere Lizenzkosten im Vergleich zu Standard-Tools wie Excel oder Jira, die jedoch durch Effizienzgewinne und vermiedene Fehlinvestitionen amortisiert werden können.

- Abhängigkeit vom Anbieter: Anpassungen oder Weiterentwicklungen sind an den Funktionsumfang und die Roadmap der Plattform gebunden.

Blick in die Zukunft

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ohne ein strukturiertes Use-Case-Funnel-Management wird die Skalierung von Daten & KI in Unternehmen schnell zu einer unkontrollierbaren Herausforderung. Es ist der Schlüssel zum transparenten und wertschöpfenden KI-Portfolio. Angesichts des wachsenden Drucks, Effizienz und messbaren Wert aus Ihren Daten- und KI-Investitionen zu ziehen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, proaktiv zu handeln und dieses System zu etablieren, bevor Komplexität und Kosten überhandnehmen.

Freuen Sie sich auf den zweiten Teil unserer Serie! Dort beleuchten wir, warum diese Prinzipien besonders bei Agentic-AI-Use-Cases von entscheidender Bedeutung sind, welche neuen Herausforderungen hier auf Sie warten und wie das Management mit Microservices und Kern-Assets zusammenhängt.

Diesen Beitrag teilen: